手术机器人作为智能技术与高端装备融合的核心载体,正深度变革医疗与工业领域操作模式。当前行业技术突破不断、场景加速渗透,国产企业借力政策与成本优势逐步突围,但核心瓶颈仍需突破。

一、 技术迭代: 多链条突破夯实应用基础

手术机器人技术升级聚焦“感知-决策-执行”全流程,为复杂场景提供支撑。

决策层面,多模态大模型赋能“大脑”进化,谷歌SayCan可将医生手术指令拆解为任务链,RT-H融合语言、视觉、动作模块,解决器官缝合、肿瘤切除等精细操作的轨迹决策难题。

执行层面,波士顿动力电动版Atlas机器人采用MPC技术实现自主路径规划,三指灵巧手可搬运14kg手术器械;腔镜手术机器人达亚毫米级(0.1mm级)控制精度,系统响应延迟低于100毫秒,3D高清成像保障手术安全。

感知层面,柔性触觉传感器技术迁移至医疗场景,可感知组织硬度差异,避免术中损伤血管或神经。AI实时数据分析技术可辅助优化手术流程,提升成功率。

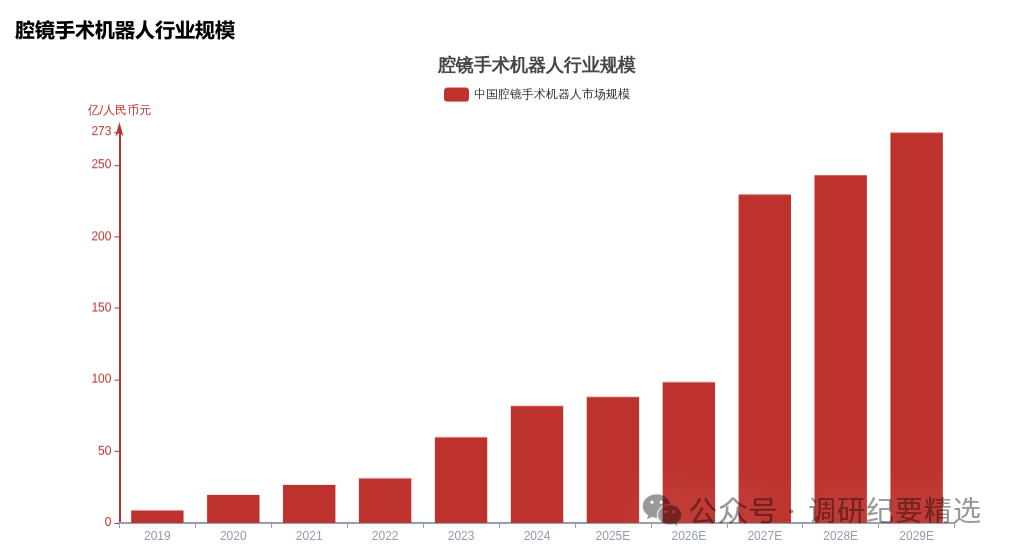

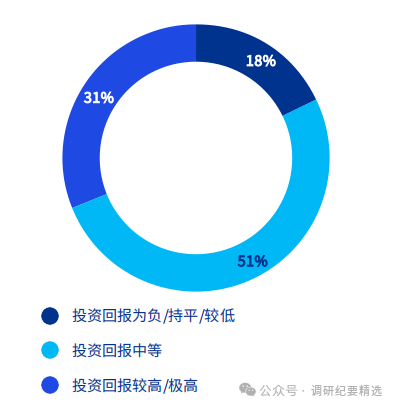

(资料来源:中国联通) 二、 场景渗透: 医疗为主导,跨域延伸显潜力 手术机器人以医疗场景为核心,同时向工业领域拓展。医疗场景中,腔镜机器人成泌尿外科、妇科等领域主力,2024年中国腔镜机器人目标术式年手术量约791万例,渗透率若达50%,相关手术量将超395万例。微创医疗“图迈”机器人已完成超1500例临床手术,高难度术式占比超73%。细分场景中,达闼科技机器人可辅助抑郁症治疗,MIT系统能定位早期肿瘤边界;AI分子建模技术还能与手术机器人协同,加速新药开发以适配手术治疗。 工业领域,特斯拉Optimus二代、优必选与富士康合作机器人的高精度控制、力反馈技术,可跨界复用至医疗耗材组装等场景;深海科技的钛合金等耐压材料,也为手术机械臂提升耐用性提供参考。 (资料来源:KPMGChina) 工业辅助场景中,手术机器人的高精度技术开始跨界复用。特斯拉 Optimus 二代在工厂开展电池分拣训练,其亚毫米级控制精度可迁移至医疗耗材组装;优必选与富士康合作开发的人形机器人,在精密电子组装产线探索高精度拧螺丝、元件贴装等操作,其力反馈技术与医疗手术中的组织保护需求高度契合。值得注意的是,深海科技领域的耐压材料、密封技术也为手术机器人的极端环境应用提供参考,如钛合金材料在深海装备与手术机械臂中的共同应用,提升设备耐用性。 (资料来源:头豹研究院) 三、 我竞争格局: 国产替代提速,机遇挑战并存 行业呈现“国际垄断高端、国产突围中低端”格局。国际方面,直观外科达芬奇机器人在华装机超460台,占超80%高端腔镜市场,第四代产品覆盖多科室复杂术式。国产企业凭政策与成本优势追赶,相关规划为国产设备提供准入便利,国产机器人价格仅为进口设备25%左右,2024年前三季度中标量首超进口,渗透率达35%。 但核心零部件国产化率低,谐波减速器、高端图像传感器等自主率不足40%;研发周期长、跨领域技术转化难也制约发展。未来,行业将形成“高端错位、中低端替代”格局,预计2030年国产腔镜机器人市场规模达351.6亿元,AI与机器人深度融合将进一步拓展边界。 (资料来源:KPMGChina) 手术机器人已从单一医疗工具进化为跨领域技术融合的载体,其未来不仅依赖自身技术链的突破,更需借力智能生命科学的AI能力、深海科技的材料技术,以及人形机器人的运动控制经验。 对于国产企业而言,既要攻克核心零部件“卡脖子”难题,也要把握跨领域协同机遇,在医疗场景深耕与工业场景拓展中建立差异化优势。随着技术迭代与政策支持加码,预计行业将加速形成“高端错位竞争、中低端全面替代”的格局,国产手术机器人也将在全球市场中占据更重要的位置,为医疗精准化、工业智能化贡献更多力量。

特别声明:智慧医疗网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明智慧医疗网的内容为智慧医疗网原创,转载需获授权。