中国“医疗、医保、医药“三医联动的环节当前仍存在诸多挑战,发展互联网医疗是有效缓解医疗资源供给压力、满足医疗服务新需求的大势所趋。2020年新冠疫情的爆发加速了国家政策对互联网医院的尝试与放开,2022年疫情防控常态化后,互联网诊疗的作用逐步从“防疫抗疫”过渡到“便民惠民”。未来,中国互联网医院的发展大趋势是什么?不同类型的互联网医院的坐诊医生与问诊量有什么差异?药企能够如何把握患者和市场需求的机会?

针对上述问题,近日IQVIA重磅发布《2022年中国互联网医院发展趋势与洞察》报告。本文将梳理不同类别互联网医院的医生特征与诊量数据,为药企与互联网医院合作实现“医到药闭环”提供思路和启发。

1

从“防疫抗疫“过渡到“便民惠民”的互联网医院

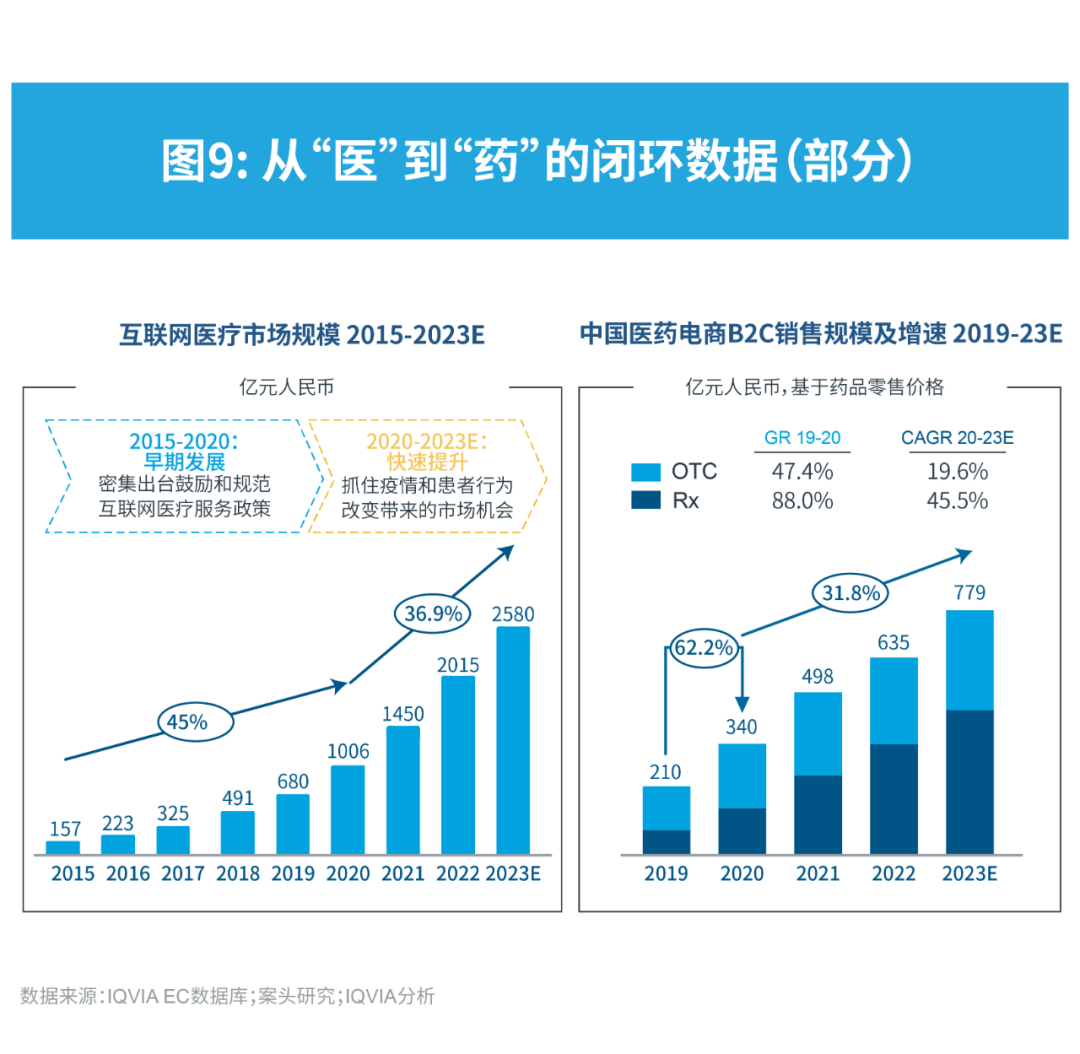

2020年被称为互联网医疗发展元年,新冠疫情的爆发催化了互联网医疗的快速发展,国家和地方不断出台政策对互联网诊疗做出指导和规范。而在疫情防控常态化后,随着国家通过分级诊疗制度实现多层级就医,以及医联体、医共体、数字健共体等诊疗新格局的形成,患者就诊和处方有望从大城市大医院外流下沉。预计未来将会有更多患者选择互联网医院就诊,获得处方后前往线下零售店以及电商零售(包括B2C和O2O)渠道购药。

从2011年以来,业内各企业纷纷启动了互联网医疗的流量争夺战。2014年起,随着腾讯、平安、阿里等巨头躬身入局,众多互联网企业以及医疗领域的国家队和创业公司在线上医疗服务、处方药网售以及电子处方等领域进行试点。国家卫生健康委员会、国家中医药管理局2018年7月17日印发的《互联网医院管理办法(试行)》宣布了互联网医院的合法身份。从2021年10月26日国家卫健委发布《关于互联网诊疗监管细则(征求意见稿), 到国家卫生健康委和国家中医药管理局于2022年2月28日联合发布《互联网诊疗监管细则(试行)》,互联网医疗已经走过了12年。新文件被称为史上最严,明确规范了互联网医院就诊患者必须符合复诊条件,强调了先方后药的严格流程,要求以实体医疗机构为依托,将互联网诊疗纳入整体医疗服务监管体系(图1)。

配合自2022年12月1日起施行的《药品网络销售监督管理办法》以及《药品网络销售禁止清单(第一版)》,通过处方审核和部分处方药网络禁售,看似监管趋于严格,其实是从医和药两大维度制定了对互联网医疗和药品网络销售的实施细则,在线上同样

体现医药分业,更加清晰地指出了行业健康发展方向。

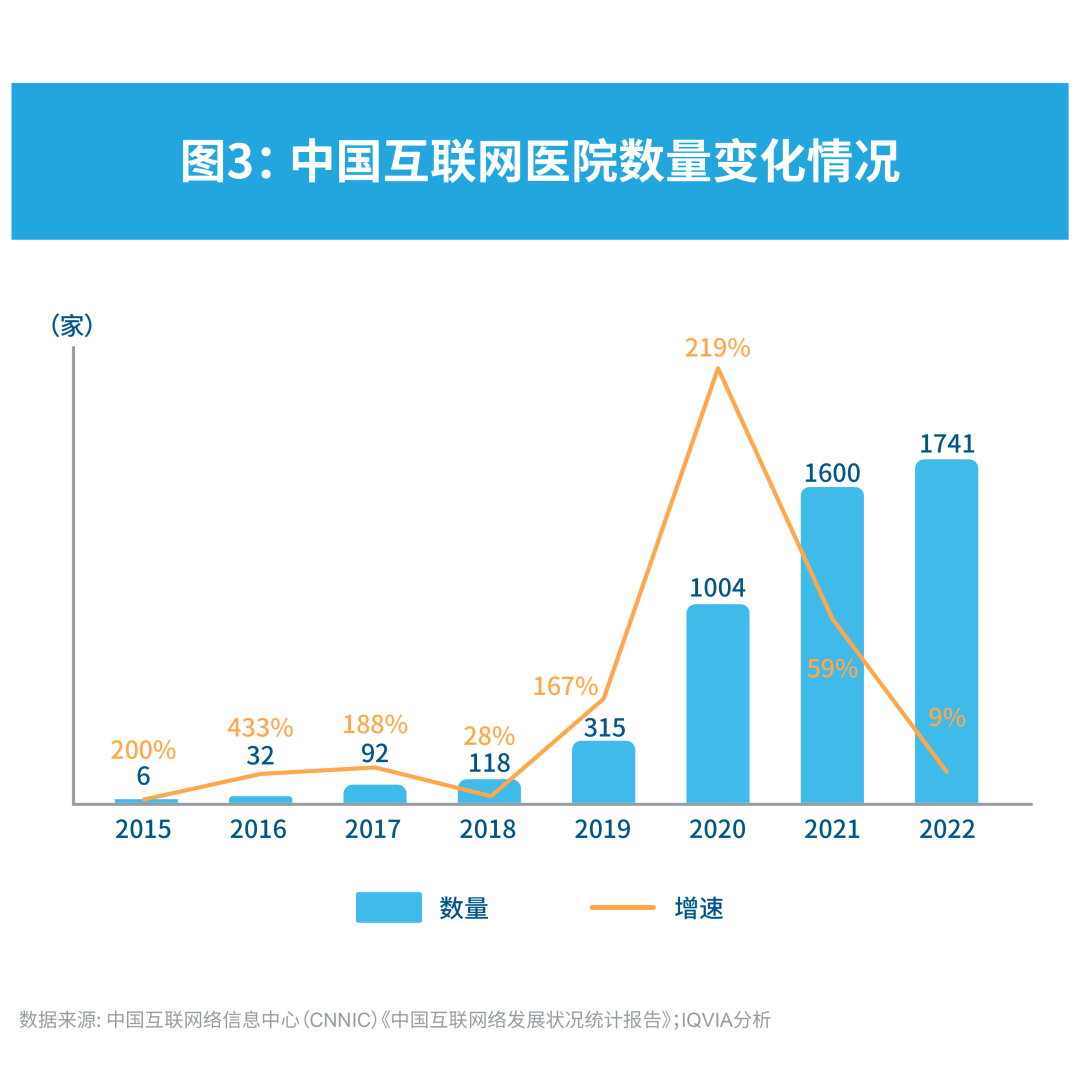

在国家政策与新冠疫情的双重推动下,我国已经初步形成线上线下一体化的医疗服务体系。截至2022年6月,使用在线医疗的网民数量已达3.0亿人,占全体网民中的29%。截至2021年,互联网医院诊量达到16.7亿人次(图2)。2022年,全国已审批设置1,741家互联网医院,初步形成线上线下一体化医疗服务体系,互联网诊疗逐渐成为我国医疗体系的一项重要创新(图3)。

根据互联网医院运营主体的不同,互联网医院可以分为以下三类:

(1)平台运营模式:依托实体医疗机构的医生提供线上医疗服务。互联网医疗企业也可为互联网医院提供第三方运营服务(非医疗服务)。

(2)公立医院自建自运营模式:由大型公立医院建立,依托于线下实体医院,大多要求患者线下建档,线上才能问诊(只提供复诊和配药服务)。

(3)医联体/医共体合作运营模式:医院/政府/企业牵头运营,将单个医院的互联网医院汇集形成互联网医院联盟,联盟成员建档资料共享。

其中,公立医院、医联体/医共体互联网医院流量主要来自于线下患者,平台运营互联网医院的业务线则较为丰富,除合作医生的线下患者资源,平台还自带患者流量。下文将对这三类互联网医院的问诊医生特征与诊量数据分别进行分析。

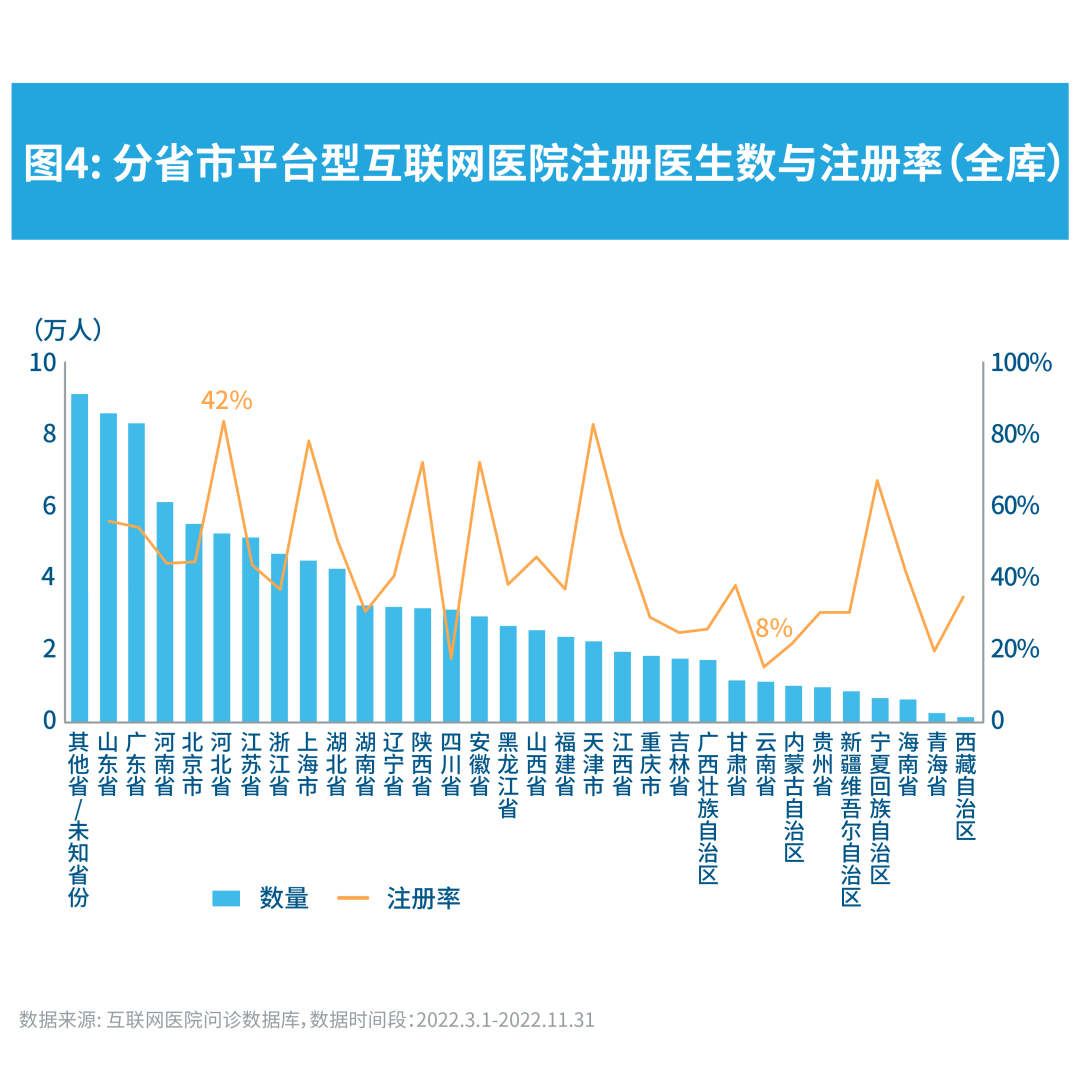

2

平台运营互联网医院

从注册医生数量的角度来看,通过连续监测16个样本平台,共计注册医生101万,各省/直辖市市医生注册率在8-42%之间,主要取决于不同平台在各地的推广力度(图4)。2022年样本平台医院平均每月接诊医生数在60万人左右,其中好大夫接诊医生最多,其余领先平台包括春雨医生、名医汇、微医、京东健康等。

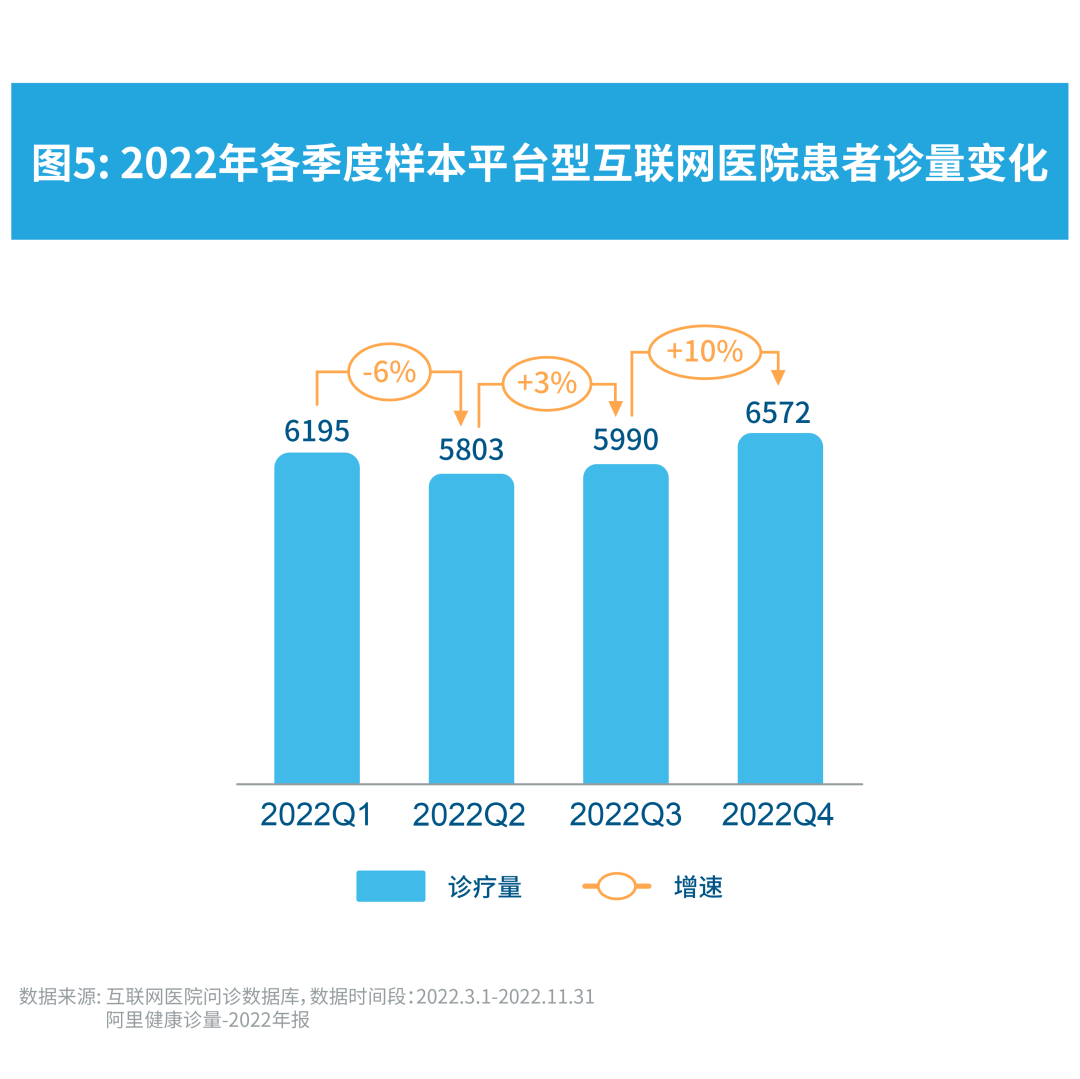

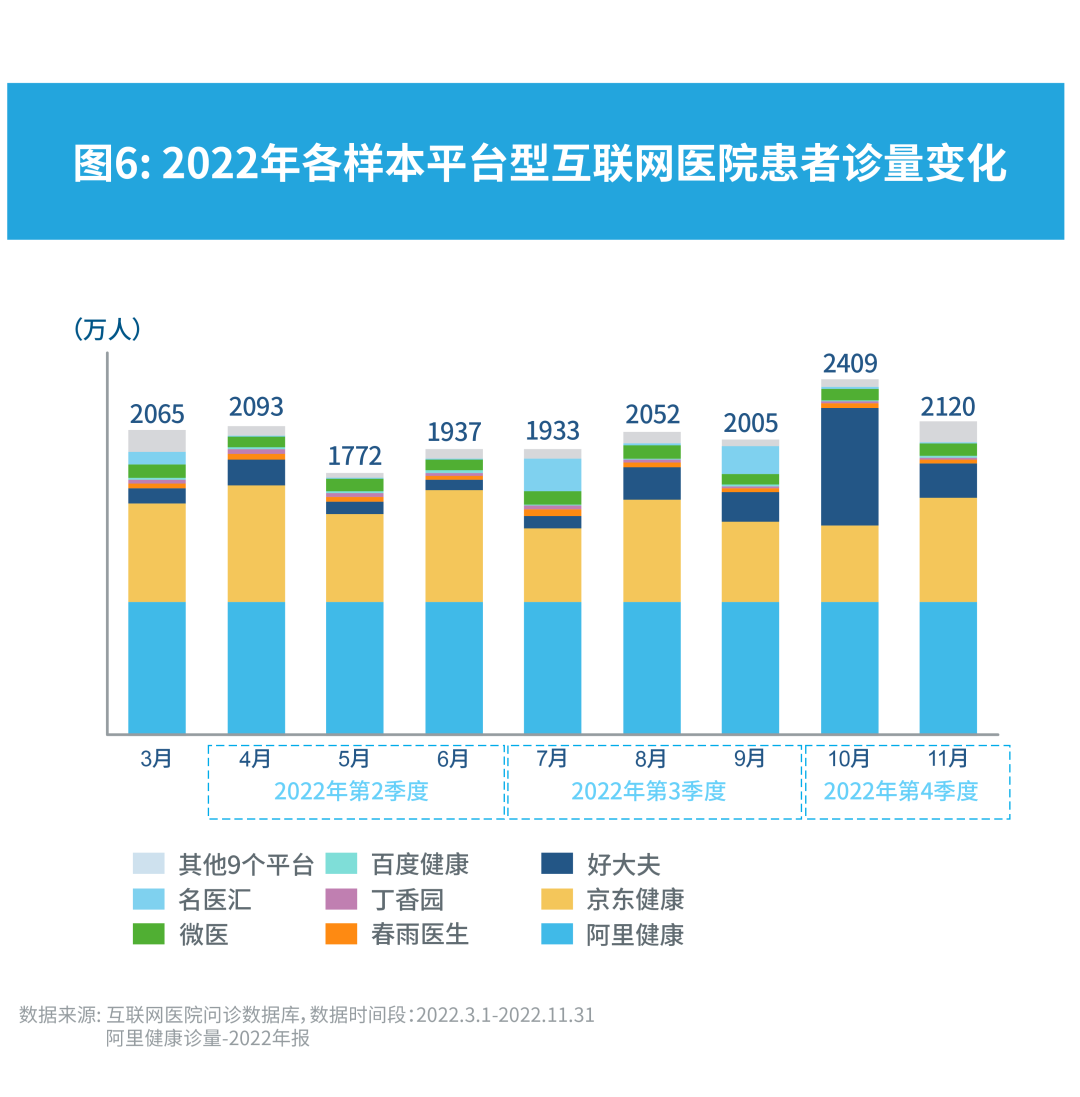

从患者诊量来看,2022年平台运营互联网样本总诊量突破2亿人次,在后疫情时代政策和患者行为变化的加持下,预计2023年该数字将超过3亿人次(图5、图6)。

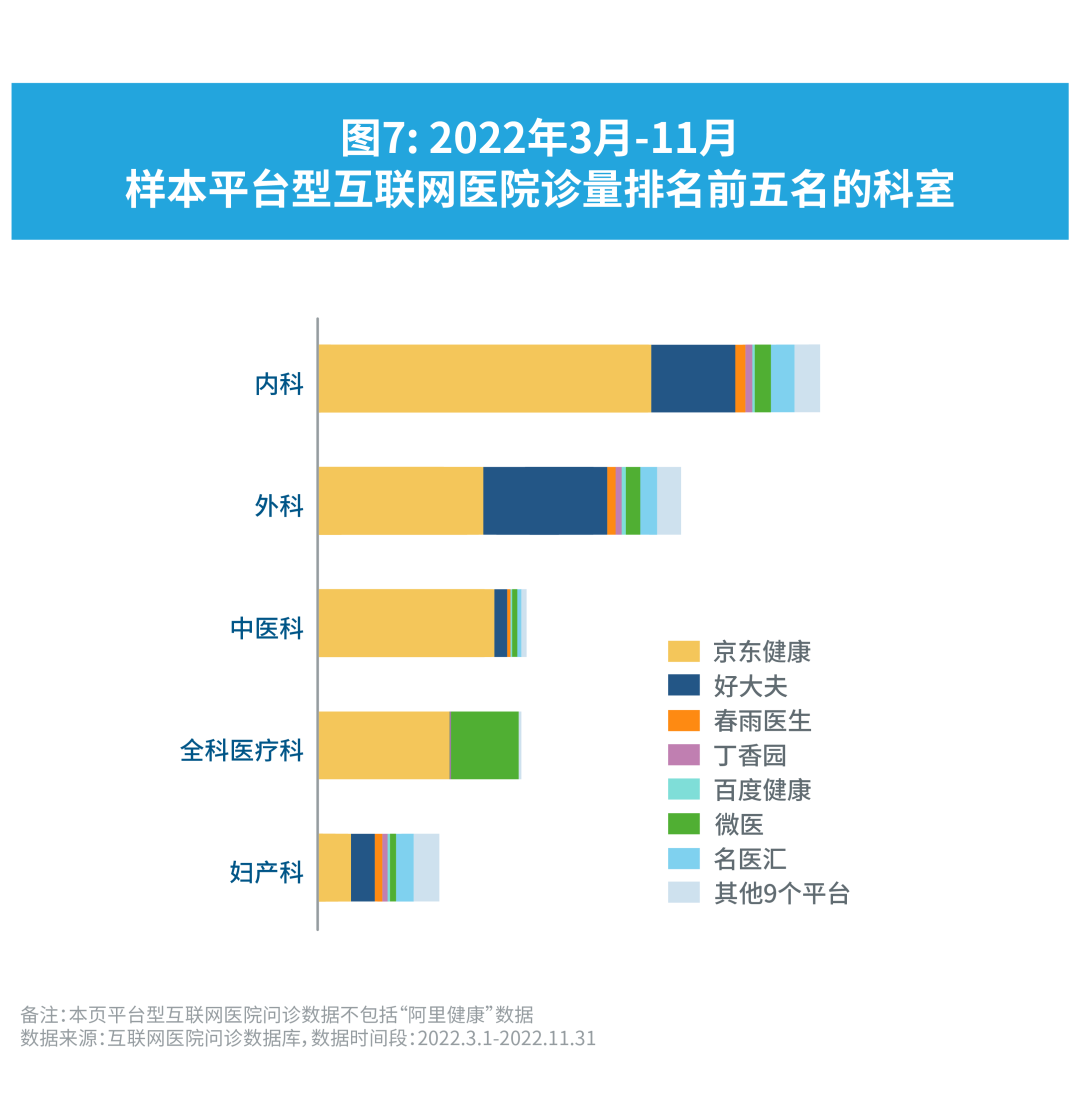

如果将患者诊量按不同科室进一步拆分,可以看出平台运营互联网医院问诊以常见病、慢性病为主,尤其是对症容易处理的科室诊量最大。平台型互联网医院诊量排名前五名的科室分别为内科、外科、中医科、全科医疗科和妇产科(图7)。

3

公立医院自建互联网医院

疫情防控期间,互联网医院迎来建设高峰,尤其是掌握着主要医疗资源的公立医院。公立互联网医院的建设主要以大型三甲医院和综合性医院为主,在地理位置上呈现出沿海城市发展快、互联网医院建设数量多,内陆地区互联网医院逐渐发展的趋势。公立互联网医院作为线下医疗服务到线上的延伸,有稳定的患者流量来源,并且提升了公立医院的医疗服务可及性。可以观察到部分医院从鼓励医生个人在互联网医院接诊,转为由科室统一排班,逐渐视互联网医院为常规工作的一部分。部分医生也将为患者提供方便和提升个人品牌视为互联网医院接诊的主要动机。

由于公立医院自建互联网医院上的医生都是本院医生,参与度受医院激励制度影响显著。目前,医院层面鼓励医生在本院运营的互联网医院坐诊通常有两种激励机制:

(1)制定KPI强制上线型。医院领导要求医生上互联网医院接诊工作。互联网医院接诊与线下相同,由科室为单位自行安排排班,需要确保每天至少有1位医生在线接诊。互联网接诊与下线接诊相同,累计工作量,间接与绩效奖金挂钩。

(2)奖励上线型。例如上海市某三甲医院互联网医院,医务人员每接受1次线上咨询,可获得10元的绩效奖励;深圳某医院为提高医生积极性,每周定期开互联网医院例会,同时将诊金全部作为医生绩效奖励。

公立医院自建互联网医院的复诊问诊费通常在10-50元,根据医院级别或职称分级收费,相对平台运营互联网医院定价偏低。尽管公立医院复诊价格实惠,部分可医保报销,但是诊疗量和处方量远低于平台型互联网医院,可能受限于医生数量或医生在互联网医院工作时长。根据一项样本量为109家医院的调研结果,54%的医院日均诊疗量仅在百人及以下;仅有17%的医院日均处方量在一百张及以上。

4

医联体/医共体合作互联网医院

医联体互联网医院能够实现远程会诊平台和转诊平台的整合,方便信息传输和医生诊疗。医联体所在区域建立数据共享平台、实现信息共享和互联互通是推动医联体互联网医院实现远程会诊、一键转诊的重要因素。例如上海早在2011年就建成全民健康信息平台。到2017年已经实现全市400多家医疗机构信息互联互通,2019年5月上线的上海市互联网总医院(上海申康医院发展中心)包括36家公立医院,支持全市89家公立医院的跨院复诊,在疫情期间发挥重大作用。但患者无法在平台直接进行互联网问诊,需转跳到成员医院的自建平台可以作为这种医联体互联网医院的过渡形式。

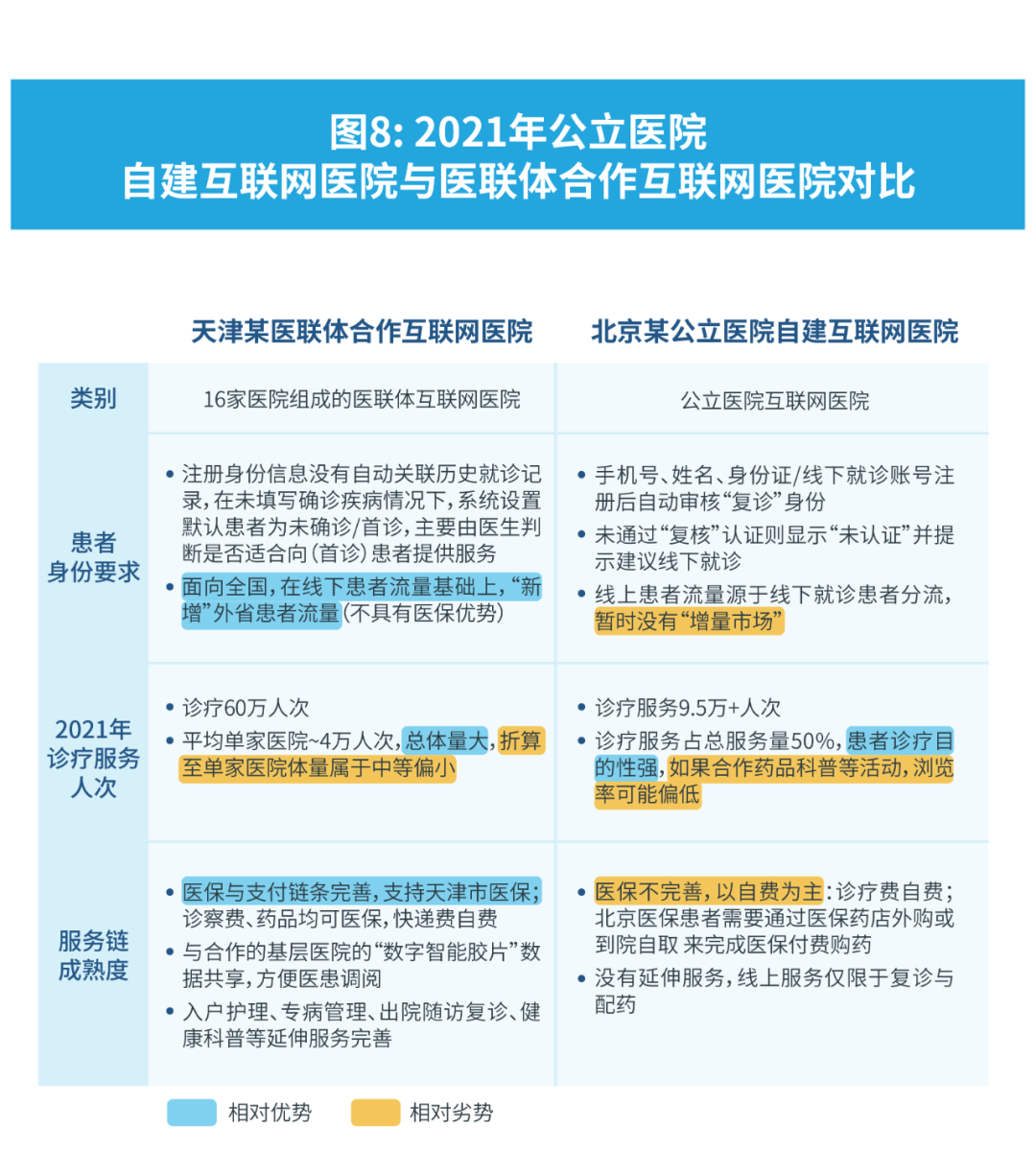

医联体模式医院总诊量大、处方率高,服务链成熟,相对其他模式合作价值更高。例如,天津某医联体合作互联网医院2021年咨询服务175万人次,网上诊疗60万人次。相比之下,北京某头部公立三甲医院自建互联网医院咨询服务10万余人次,网上诊疗9.5万余人次(图8)。

5

结语

互联网医疗绝不仅仅是简简单单地把线下的业务移到线上。互联网技术是医疗资源去中心化的工具,能促成效率提升和服务创新,但底层需要的是数字化能力,以目前发展阶段来看,平台型互联网医院数字化能力较强,在线问诊量和处方量大。从患者层面提供的服务完整度较高,咨询、复诊、送药、健康档案、随访、包括配套医疗器械等都有较多涉及。从药企层面看合作意愿也比较高。而公立医院的诉求是通过互联网医院线上线下一体化服务患者,稳定增加患者流量。我们同时也看到在医联体内线下与商业公司合作,推进延申处方院外取药,这个模式在线上复制符合医药分业的大方向。

只有在医疗、医药、医保的数字化上积累量变,并在体制机制上实现三者的联动,为大医院缓解压力,为基层医疗机构提升能力,为支付侧提升效率,服务模式和服务质量才能有看得见的改变。虽然在国家和地方积极发布政策的推动下,我国互联网诊疗服务发展迅速,但是仍然不能忽视其存在的三大痛点:

其一,目前互联网医院限定服务人群为常见病、慢性病的复诊患者。目前尚未推进针对所有患者的互联网医院首诊服务。

其二,在线上线下诊疗实现电子病历、检查检验结果等数据共享、并提供无缝衔接的连续服务、跨区域数据共享方面,目前政策仍停留在方向性鼓励层面,国家和地方皆未出台落地细则,而数据共享和线上线下一体化服务是互联网诊疗的关键环节。

其三,互联网医疗的医保支付仍未打通。医保支付环节的打通,是互联网+医疗健康行业发展的核心要素。2019年8月国家医保局首次提出将互联网医疗服务纳入医保,各地屡有实践,但尚未有国家层面的实施细则落地。

我们乐见互联网医疗和医药电商逐渐形成闭环,加速医疗资源去中心化和医药分业。在药企大多已经建立电商团队的基础上,如何进一步与互联网医院进行合作,用合规和高效的方式为希望获得更好疗效的患者提供优质诊疗服务?IQVIA艾昆纬在推出药品电商数据库后,又隆重推出互联网医院问诊数据库,可以量化医疗资源的线上线下潜力,帮助药企更好地审时度势制定全渠道策略(图9)。