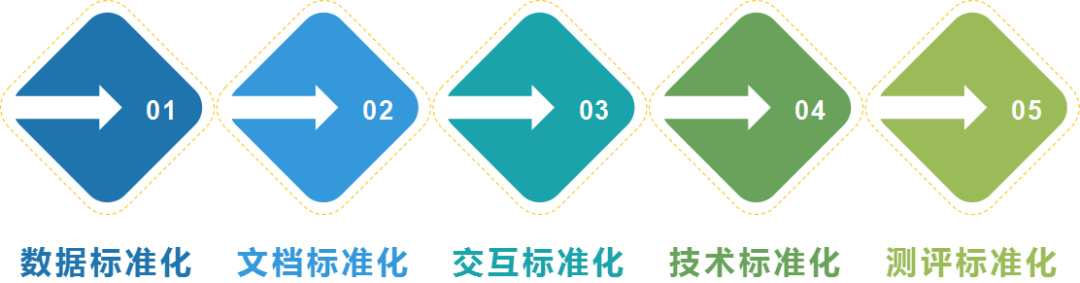

“十二五”以来,卫生健康行业逐步建立起了一套符合中国国情、满足医改需要、结合国际标准、多维度、多视角的卫生健康信息标准体系。作为卫生健康信息标准体系的重要组成部分,电子病历标准化是医院信息互联互通的基础,也是充分发挥电子病历“数据价值”的必要条件。接下来,让我们一起来看看,电子病历的标准化建设路径有哪5个步骤......

电子病历是指医务人员在医疗活动过程中,使用信息系统生成的文字、符号、图表、图形、数字、影像等数字化信息,并能实现存储、管理、传输和重现的医疗记录,是病历的一种记录形式 [引自《电子病历应用管理规范(试行)》(国卫办医发〔2017〕8号)] 。电子病历标准化是医院信息互联互通的基础,也是充分发挥电子病历“数据价值”的必要条件。

1 数据标准化 数据标准化过程对电子病历数据元的标识符、名称、定义、数据类型、表示格式以及数据元值的允许值进行规范。数据集标准和值域标准都属于此类,主要包括: 1.WS 363-2011 卫生信息数据元目录 第1-17部分; 2.WS 445-2014 电子病历基本数据集 第1-17部分; 3.WS 538-2017 医学数字影像通信基本数据集; 4.WS 364-2011 卫生信息数据元值域代码 第1-17部分; 5.GB/T 14396-2016 疾病分类与代码; 6.T/CHIA 001-2017手术、操作分类与代码。 2 文档标准化 文档标准化过程对调阅与共享电子病历基本数据时使用的文档架构和涉及的具体业务内容进行规范。共享文档规范属于此类,包括: 1.WS/T 482-2016卫生信息共享文档编制规范; 2.WS/T 500-2016 电子病历共享文档规范 第1-53部分。 3 交互标准化 交互标准化过程对调阅与共享电子病历基本数据时的交换机制、接口方式和消息格式等进行规范。交互规范属于此类,主要包括: 1.20160125 医院信息平台交互规范 第1-11部分(评审中,即将发布); 2.WS/T 544-2017 医学数字影像中文封装与通信规范。 4 技术标准化 技术标准化过程对调阅与共享电子病历基本数据时起支撑作用的信息系统架构、基本功能、资源管理、基础设置、系统性能等进行规范。技术规范属于此类,主要包括: 1.WS/T 447-2014 基于电子病历的医院信息平台技术规范; 2.WS/T 448-2014 基于健康档案的区域卫生信息平台技术规范。 5 测评标准化 测评标准化过程通过对电子病历数据产生、获取、处理、存储、传输、使用全流程进行标准符合性测试,对信息标准实际应用效果进行综合评价,一方面推进信息标准落地应用,另一方面对信息标准内容及质量进行实践校验和完善提升。标准符合性测试规范和测评方案属于此类,主要包括: 1.WS/T 501-2016 电子病历与医院信息平台标准符合性测试规范; 2.WS/T 502-2016 电子健康档案与区域卫生信息平台标准符合性测试规范; 3.WS/T 548-2017 医学数字影像通信(DICOM)中文标准符合性测试规范; 4.医院信息互联互通标准化成熟度测评方案(2020年版); 5.区域全民健康信息互联互通标准化成熟度测评方案(2020年版)。 在国家卫生健康信息化“46312-2”顶层设计框架下,遵循上述国家行业(团体)标准和DICOM(医学数字影像通信)等国际标准,不断推进基于医疗卫生机构的信息共享和业务协同应用。 按照新时代卫生健康工作要求,信息标准工作将继续以人民健康为中心,以《“十四五”卫生健康标准化工作规划》为统领,健全卫生健康信息标准体系,完善6类信息标准的制定,聚焦以电子病历为核心的医院信息化和以居民电子健康档案为核心的区域全民健康信息化等两大重点业务标准,推进新兴信息技术与卫生健康行业融合性标准的供给,加强互联互通标准化成熟度测评,促进信息共享互认和互联互通,支撑卫生健康事业创新发展。