引言"挂号3次才找对科室,候诊1小时却只换来5分钟问诊"——这样的就医经历,或许你我都不陌生。当张阿姨第3次在医院自助机前重新选择科室时,屏幕上弹出的智能导诊窗口突然问道:"您是否有夜间咳嗽伴胸闷的症状?"这个细节让她愣了神——这正是她一直没说清楚的核心不适。如今,这样的场景正在被悄然改写。传统医疗模式下,信息不对称如同无形的墙:患者带着模糊的症状在科室间辗转,医生被繁杂的流程挤压着诊疗时间,医疗资源在重复沟通中默默消耗。而当人工智能技术如潮水般涌入医疗领域,这道墙正在被逐渐拆除。浙江大学医学院附属邵逸夫医院的实践就是最好的证明:其部署的智能导诊系统通过自然语言处理解析患者描述,将科室匹配准确率提升至98.7%,误挂号率直接下降超六成,让无数"张阿姨"得以一步到位找到对症科室。

精准匹配:邵逸夫医院智能导诊系统98.7%准确率,减少60%以上误挂号

效率革命:智慧医院市场规模5年增长超10倍,2025年将达170亿元

全场景渗透:从智能导诊到手术机器人,AI已覆盖患者服务、临床诊疗、医院管理全流程

自2019年国家卫健委首次定义智慧医院以来,我国已构建起覆盖"场景指引—阶段推进—考核评估"的全链条政策体系,累计出台超50项文件推动AI技术与医疗服务深度融合。这一政策框架不仅明确了智慧医院建设的"任务书",更通过具体场景清单、清晰阶段目标和刚性考核标准,引导医疗机构从试点探索迈向规模化应用。

《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》封面图(来源:国家卫健委官网)

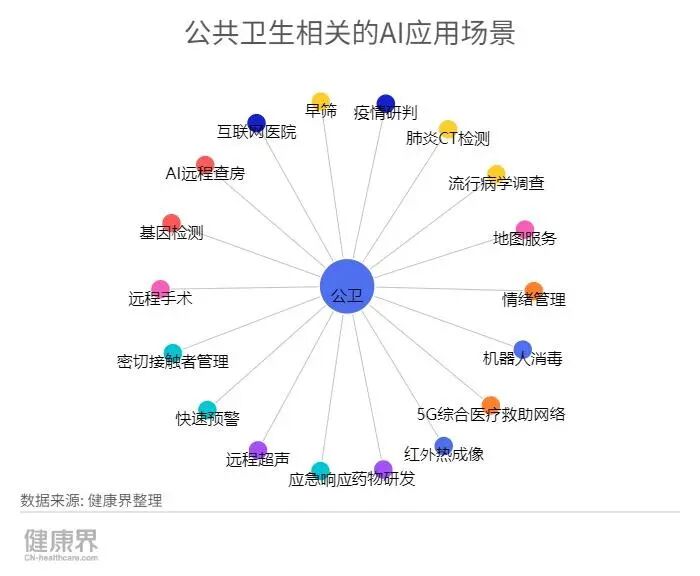

2024年11月发布的《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》,将AI赋能医疗的场景细化为13个类别84项,其中与患者就医体验和临床诊疗效率直接相关的核心场景包括:

政策推进呈现清晰的阶梯式节奏,2023-2025年成为智慧医院建设从"点上突破"到"面上开花"的关键期:

电子病历5级

互联互通四级甲等

智慧服务三级

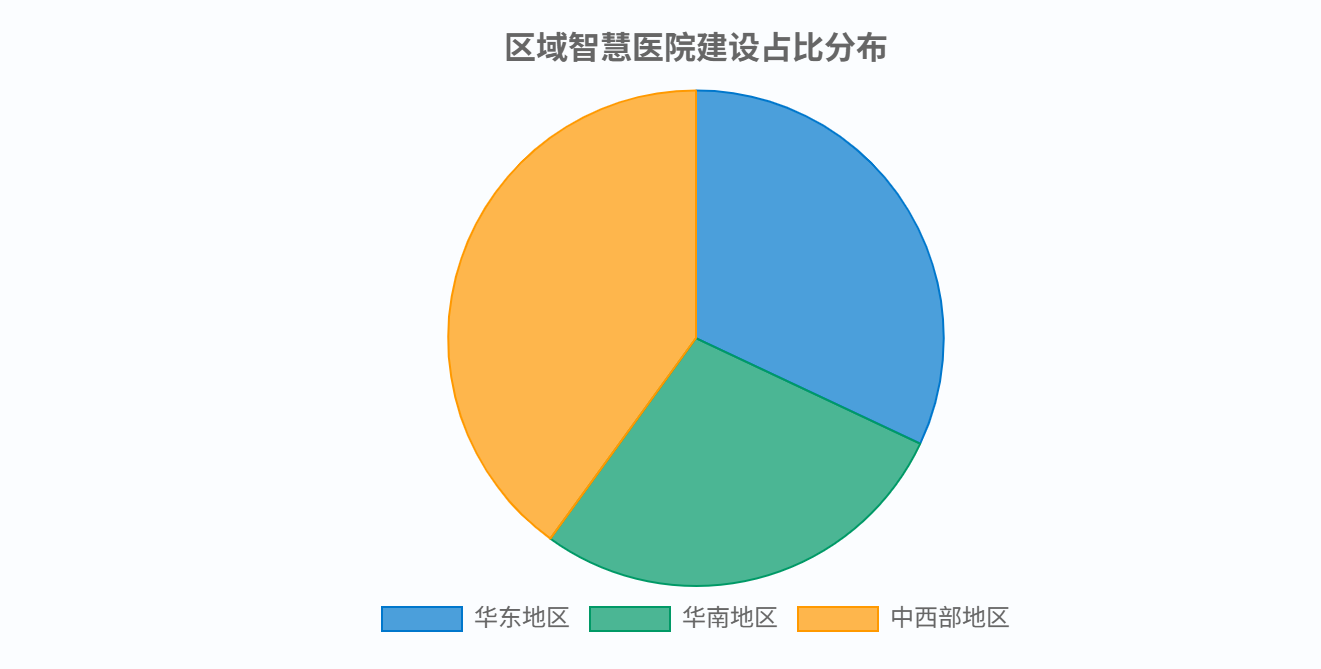

当AI医疗的政策蓝图遇上不同地域的医疗生态,呈现出的是一幅因地制宜的创新画卷。数据显示,华东地区以32%的智慧医院建设占比领跑全国,华南地区紧随其后(28%),而中西部地区正以年均超40%的增速加速追赶。这种差异化发展背后,是各地对政策的创造性落实——从四川的"全域覆盖"到上海的"创新策源",再到苍溪县中医医院的"技术包容性",AI正以多元路径渗透医疗服务的"毛细血管"。

作为西部医疗信息化的标杆,四川省以《卫生健康信息化三年行动计划(2023-2025年)》为纲,提出"标准统一、全域覆盖、互联互通"的建设目标,推动智慧医院从"点上突破"迈向"面上开花"。截至2023年底,全省智慧医院总量已达229家,形成"四星7家、三星26家、二星70家、一星126家"的梯队化布局,覆盖从三甲医院到基层医疗机构的全链条。

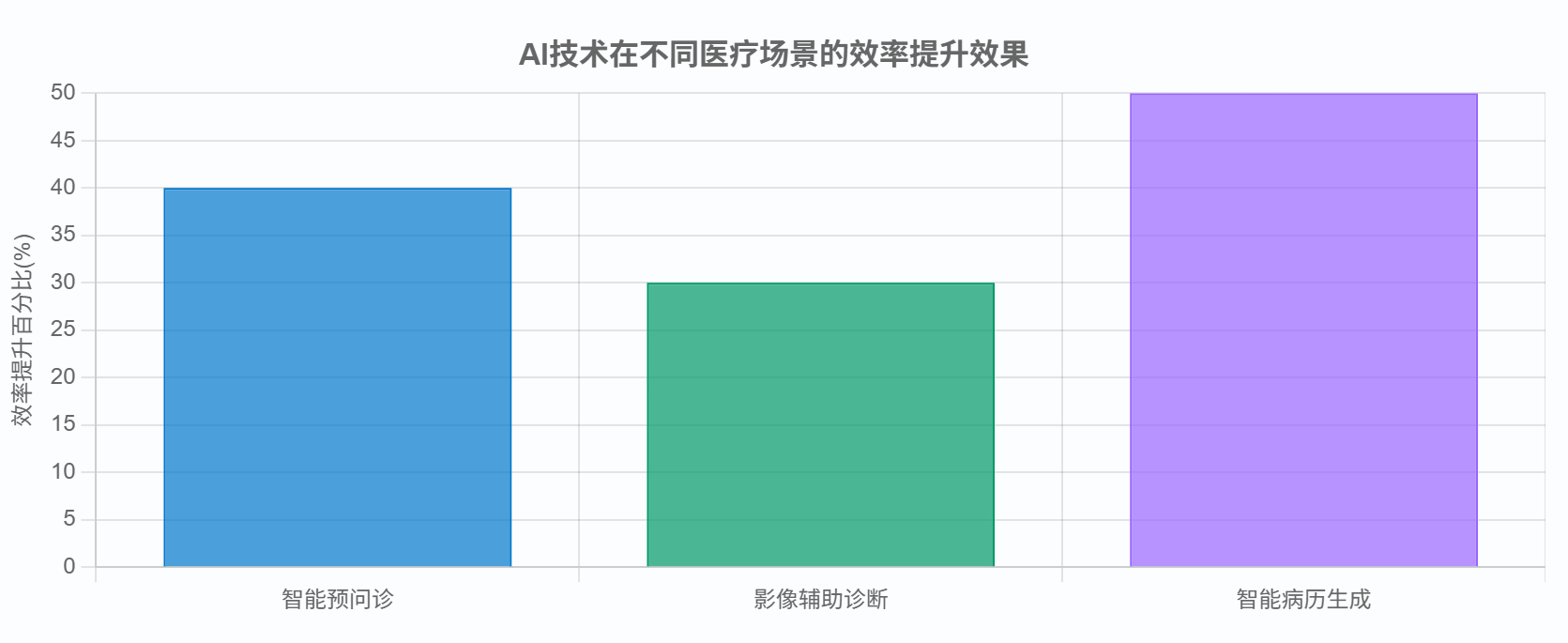

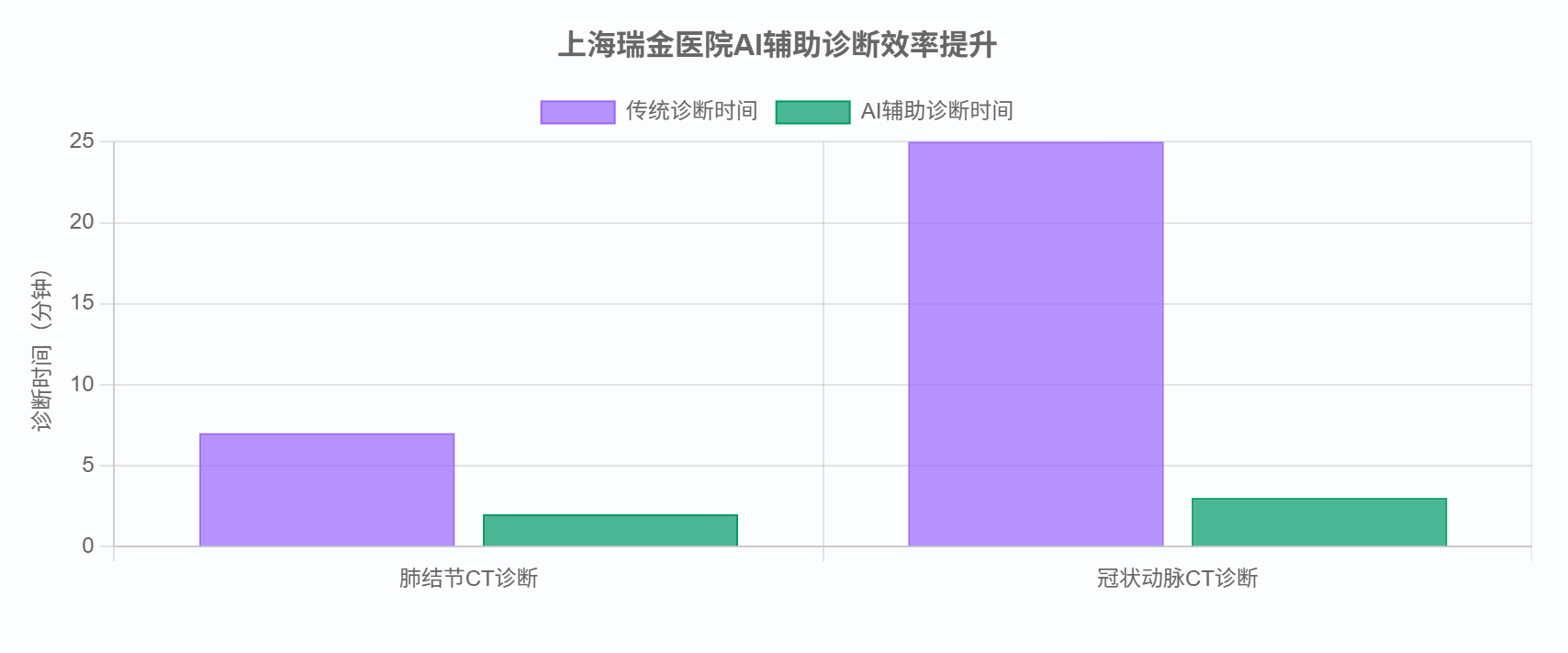

作为医疗AI的"试验田",上海以《发展医学人工智能工作方案(2025—2027年)》为指引,聚焦"研发转化"与"临床落地"双轮驱动。瑞金医院的实践颇具代表性:其落地的"胸部肺结节CT辅助诊断应用"覆盖80%病例,将诊断时间从7分钟压缩至2分钟;冠状动脉CT血管成像辅助诊断则从25分钟缩短至3分钟,相当于为医生每天"抢出"近3小时诊疗时间。

当AI遇上银针、汤药,会碰撞出怎样的火花?广元市苍溪县中医医院给出了答案。作为川北地区首家将AI融入中医的县级三甲医院,该院通过DeepSeek大模型本地化部署,实现"望闻问切"与"数据算法"的融合——医生输入患者症状后,系统可关联经典病案生成辨证论治建议,辅助书写结构化中医病历,让古老的诊疗智慧获得数据支撑。

从四川"全域覆盖"的政策下沉,到上海"创新策源"的技术突破,再到苍溪县"中西医协同"的基层探索,AI医疗的落地路径从未有标准答案。政策的生命力,正在于与地方医疗生态的深度耦合——既需要顶层设计的"指挥棒",也需要一线实践者的"手术刀",方能让技术真正服务于"健康中国"的每一个毛细血管。

"头痛持续三天,究竟该挂神经内科还是疼痛科?"在浙江大学医学院附属邵逸夫医院的智能导诊系统上线前,杭州患者李女士曾因这个问题来回奔波两个科室。这样的困境并非个例——传统就医流程中,约 30%的患者因"凭经验选科室"陷入误挂号困境,退号、重挂不仅浪费1-2小时就医时间,更可能延误病情。如今,AI正彻底重构这一流程,让"精准匹配"取代"盲目选择"。

传统导诊依赖人工咨询或患者自我判断,而AI导诊系统通过 "症状解析→知识图谱匹配→动态推荐" 的闭环流程实现精准分诊。以邵逸夫医院为例,其自主开发的系统依托千亿参数医疗大模型,整合近5年2.8亿条真实就诊数据,可提取患者描述中的关键症状(如"右侧偏头痛伴随恶心"),结合年龄、病史等32个维度特征,在医学知识图谱中快速定位匹配科室。

症状提取:通过自然语言处理技术解析"头痛、发热38.5℃"等描述,识别关键体征;

多维度匹配:调用医学知识图谱,结合患者年龄、既往病史等个性化特征;

动态推荐:实时对接医院HIS系统,推荐当前可接诊的最优科室及医生。

邵逸夫医院的实践印证了AI导诊的价值:系统上线后,科室匹配准确率达到 98.7%,误挂号案例直接减少 超六成;24小时AI电话客服"邵医通"覆盖挂号缴费、医保咨询等服务,患者满意度高达 97.6%。

AI正通过多维度技术突破重塑医疗诊断与治疗的核心逻辑,从依赖个体经验的传统模式转向数据驱动的精准协作,不仅提升效率与准确率,更显著拓展医生的能力边界,在罕见病诊断、基层医疗普惠及手术安全优化等关键场景实现突破性进展。

在罕见病这一医学难点领域,AI展现出整合多源异构数据的独特优势。DeepSeek大模型与"人工智能罕见病辅助决策平台"融合后,针对重症肌无力、心脏淀粉样变等复杂病症的预测模型实现准确率和召回率双90%突破,将传统需数年的诊断周期缩短至几周。

诊断周期:传统模式数年 → AI辅助几周

准确率:资深医生1.50分(满分2分) → MetaGP模型1.57分

复杂病例优势:专用AI系统误诊风险降低40%

AI辅助诊断系统正通过高准确率特性推动优质医疗资源下沉。南阳市中心医院的DeepSeek系统辅助诊断准确率达92%,在常见病、慢性病管理中为基层医生提供规范诊疗建议,相当于将三甲医院的诊断能力延伸至县域医疗机构。

在治疗端,AI通过术中实时数据处理与方案优化,将手术安全性提升至新高度。术中胶质瘤IDH1基因型检测中,AI增强代谢物谱-SERS正交响应探针结合CNN算法,实现90秒内快速检测,准确率94.7%,较传统45分钟检测时间缩短95%,48例前瞻性手术中术后验证一致性达100%。

从罕见病的"破冰"诊断到基层医疗的"能力平移",再到手术场景的"实时护航",AI正以数据驱动的协同模式,推动医疗从"经验依赖"向"精准可控"跨越,在拓展医生能力边界的同时,为患者带来更高效、更安全的诊疗体验。

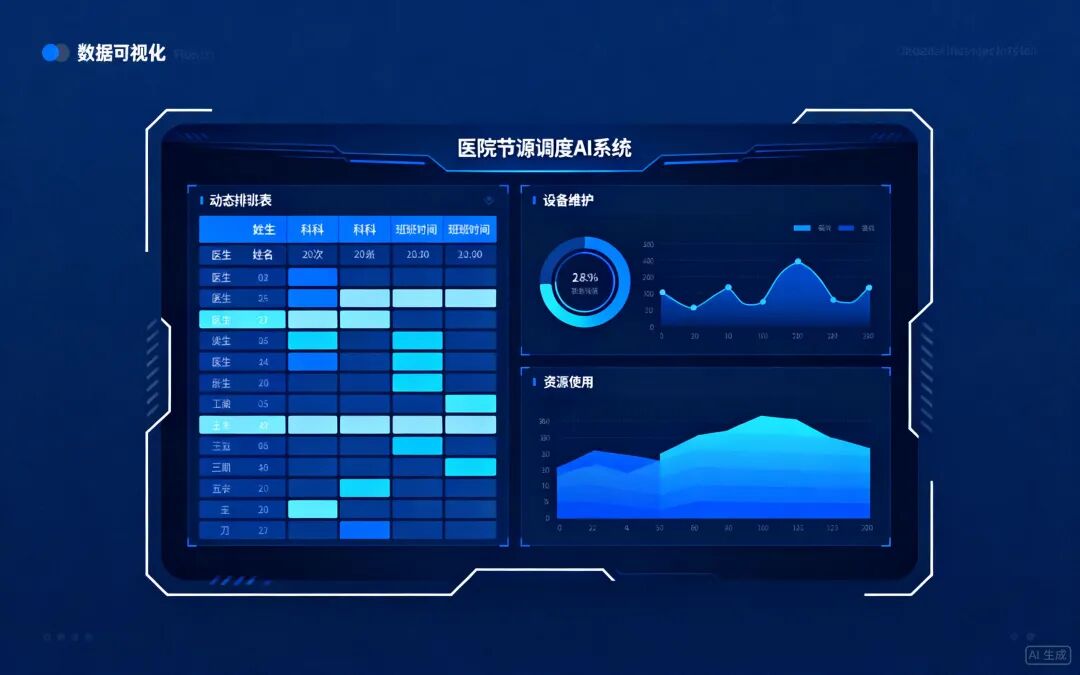

当大型医院仍在为门诊排长队、设备突发故障、合同堆积审核等问题焦头烂额时,AI技术已悄然化身为"智能管家",通过精准预测、动态调配和智能风控,重构医院运营的效率逻辑。从门诊诊室到设备机房,从行政办公室到手术间,AI正以"效率提升+风险降低"的双重价值,让医院管理从"经验驱动"迈向"数据驱动"。

门诊量忽高忽低、医生专长与患者需求错配,是医院排班的经典难题。北京大学第一医院的实践给出了破题思路——其AI动态排班系统通过时间序列分析与机器学习算法,能提前7天预测各科室、各时段的门诊流量,甚至精确到"妇产科孕晚期建档高峰期日均门诊量将增加30%"这样的细节。系统据此自动生成排班方案,动态调整出诊医生数量与专长匹配,最终实现门诊接诊量提升25%的突破。

医疗设备突发故障,轻则延误诊疗,重则危及生命。AI通过物联网技术给设备装上"数字神经末梢",让故障预警从"事后抢修"变为"事前预防"。山一大一附院通过分析大型设备运行数据,不仅将设备周转率提升30%,更通过预测性维护大幅减少突发停机。

医院每年要处理数千份合同,从设备采购到科研合作,人工审核不仅耗时(平均2天),还容易遗漏潜在风险。同济医院引入的智能合同审核系统,用自然语言识别和知识图谱技术破解了这一难题:它能自动提取金额、期限等关键字段,与法规库实时比对,1小时内即可完成复杂合同审查,风险识别率高达90%。

效率革命:从门诊接诊量提升25%到合同审核提速96%,AI将"不可能"的效率目标变为现实;

风险防控:设备故障预警、合同风险识别,让医院管理从"救火式"转向"防火式";

资源解放:年节省3000+工时、盘点效率提升400%,让医护人员专注于患者而非流程。

在医疗资源均衡化的进程中,AI正以"科研突破—临床转化—基层落地"的全链条模式,打破优质资源的地域壁垒。从缩短科研周期到下沉诊疗能力,技术创新正在重塑医疗资源的辐射路径,让偏远地区患者也能共享医学进步的红利。

传统医学研究中,数据准备往往占据科研人员70%以上的时间。如今,AI智能科研平台通过自动化数据采集、清洗与分析,将这一流程从平均3周压缩至24小时——医院科研科系统可直接对接HIS、EMR等临床系统,自动识别纠正异常值与缺失数据,甚至生成初步的数据分析报告。

当科研成果转化为临床工具,AI开始成为优质资源下沉的"传送带"。在川北苍溪县,中医医院通过DeepSeek大模型打造"懂中医"的AI助手,将三甲医院的诊疗经验融入"望闻问切"的传统流程——系统可分析舌诊图像、整合患者病史,为门诊医生提供辨证建议,让乡镇患者首次享受到与省级医院同质化的诊疗服务。

AI下沉的背后,是国家政策的强力推动。《"十四五"全民健康信息化规划》明确提出"拓展基层信息化保障服务体系",要求2025年实现远程医疗服务覆盖所有县(市、区)。目前,全国已有204个城市实现检验检查结果互通共享,25个省份完成电子健康档案省内共享调阅,三级医院AI辅助诊断覆盖率超60%,基层医疗机构的AI全科辅助诊疗系统正以"县域医院为枢纽、乡镇卫生院为节点"的模式快速铺开。

按照当前推进速度,到2026年基层AI辅助诊疗系统覆盖率有望达到82%,这意味着绝大多数乡镇患者无需长途跋涉,就能通过"AI医生+远程会诊"获得精准诊断与治疗方案。正如苍溪县患者李大爷的感叹:"以前看个复杂舌苔要跑300公里去成都,现在县医院AI助手一看就准,这才是真正的'把专家请到家门口'。"

智慧医院的技术演进正经历从零散工具应用到系统性融合的质变。这种融合并非简单的技术叠加,而是按照成熟度梯度逐步构建起"实时交互—安全可信—全局优化"的完整技术生态,重新定义医疗服务的时空边界与运营效率。

作为当前技术融合中最成熟的应用层,5G与物联网的结合已实现从"理论可行"到"临床落地"的跨越。武汉市多家医院展示的"会思考的智慧手术室"中,远程手术机器人借助5G网络的毫秒级时延(术中实时路径规划延迟<500ms),让异地专家通过机械臂完成精准操作,其定位精度可达毫米级。

数字孪生的实现依赖多模态大模型的突破。医疗多模态模型可联合分析文本病历、影像数据、基因组信息等异构数据,为虚拟模型提供"智能大脑"。例如,"DeepSeek+砭石"双模型架构能提升多模态数据处理效率300%,为数字孪生的实时决策提供算力支撑。

当《"十四五"全民健康信息化规划》明确提出"以治病为中心转向以健康为中心"的政策导向时,AI正悄然重构医疗服务的边界——从医院的诊室延伸到家庭的日常,从疾病的治疗覆盖到健康的全周期。这种延伸不仅体现在技术层面的突破,更在于对患者需求的深度响应,让医疗服务真正实现"以人为中心"的闭环。

在慢性病管理领域,AI正通过"数字孪生+可穿戴设备"的组合,打破院内治疗的时空限制。预计到2030年,基于可穿戴设备的慢病管理覆盖率将达到70%,这意味着千万患者将告别"定期复诊+被动干预"的传统模式,转而享受实时监测与个性化干预的主动健康管理。

AI的"翻译能力"正在消除医疗知识的专业壁垒。湖南省胸科医院开发的结核病感染风险自测程序,便是典型案例——系统将复杂的医学诊断标准转化为10道通俗易懂的选择题(如"是否接触过结核患者""是否出现持续咳嗽"),用户5分钟即可完成风险评估,结果同步推送个性化预防建议。

湘潭市第一医院的实践生动诠释了AI如何重塑患者随访体验。其引入的DeepSeek系统会根据患者病情(如术后康复阶段、慢性病分期)自动生成随访计划:术后患者会收到"3天后伤口换药提醒""2周后康复训练视频",糖尿病患者则定期收到血糖监测提醒和饮食调整建议。

国家卫健委相关负责人曾指出,"AI不是替代医生,而是通过技术让医疗更普惠、精准"。随着电子健康档案实时授权查询在25个省份落地,以及可穿戴设备数据与健康档案的互通,"未来每个家庭都将有AI健康管家"的愿景正逐步清晰——它能解析体检报告、预警健康风险、定制康复方案,让全周期健康管理从概念变为日常生活的一部分。

特别声明:智慧医疗网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明智慧医疗网的内容为智慧医疗网原创,转载需获授权。