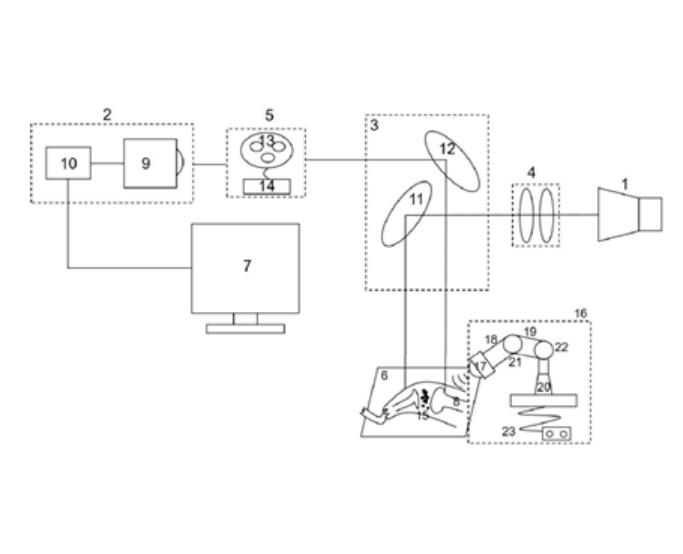

近日,复旦大学附属华山医院新增一项专利公开。该专利是一种微纳米机器人集群关节腔内操纵及定位成像系统与方法。根据公开信息,该成像系统包括红外成像系统和用于操纵微纳米机器人集群的磁控机械系统组成,该系统利用近红外窗口和荧光探针实现了微纳米机器人与周围组织的高对比度成像,能够实时图像的反馈机制能提高操控的效率。

该技术为微纳米机器人在关节腔内操纵、定位和跟踪提供了一种创新的解决方案,能够实现微纳米机器人关节内操纵及定位成像系统集精细操纵、精确定位和实时跟踪。

据悉,专利技术发明人为复旦大学附属华山医院运动医学科研究员陈俊博士,多年来长期从事肌骨系统损伤与修复、肌骨系统运动机理与模拟、人工肌腱与人工韧带等研究。

01

荧光探针定位微纳机器人

微纳米机器人是生物物理学的一种新型技术,具体为根据分子水平的生物学原理为设计原型,设计制造可对微纳米空间进行操作的“功能分子器件”。

在医疗领域,微纳米机器人可以被用来进行体内和体外检测、药物递送、组织修复和再生、微操作和微装配、环境修复等,具有重要的价值和广泛的前景。然而,由于在体内难以被精细操纵、精确定位和实时跟踪,这微纳米机器人在临床领域的应用进展一直相对缓慢。

为了实现对微纳米机器人的定位及成像,科研人员们尝试了超声、核磁共振(MRI)、X射线、正电子发射断层-X射线计算机断层组合系统(PET‑CT)等手段。但这些方式往往存在一定的局限性和潜在风险。

比如,X射线和PET‑CT虽然能够动态监测机器人集群,却受限于较低的图像分辨率,可能无法清晰揭示微小集群的位置,同时由于具有放射性,其带来的辐射风险也不容小觑。而磁共振虽然图像分辨率高,无辐射风险,但其对高级设备和技术的依赖性以及耗时等缺点,难以实现实时定位导航的问题。

针对这些问题,陈俊博士和团队结合成像技术和荧光探针发明了微纳米机器人集群的成像系统,通过在关节内注射荧光探针为发光背景信号,再注射微纳米机器人(不发光),便能实现微纳米机器人与周围组织的高对比度成像。结合图像处理木块,即获得磁控粒子微群的示踪图像,其中背景色为荧光,不发光的部分显示的即为磁控粒子微群。

图片来自专利说明书

02 或关节腔镜手术导航

关节腔是由关节囊滑膜层和关节软骨共同围成的密闭腔隙,腔内有少量滑液,呈负压,对维持关节的灵活性与稳固性有一定作用。当关节发生病变或受到某些全身性疾病影响时,滑膜细胞受到刺激,分泌过多滑液,而吸收不足,最终形成关节积液。

针对关节腔积液,临床上通常采取药物注射治疗和手术治疗两种手段。

手术治疗则多为关节镜微创手术,通常是关节镜插入关节腔中,通过监视器放大关节腔的内部结构,从而观察关节腔的病变情况、病变部位等状态,还能在监视器下对关节腔的病变部位进行清理。

依据专利所披露的相关信息,陈俊博士所研发的这种技术将被应用于关节腔内手术的视野导航领域。

而由于关节腔的特殊性,药物治疗的载药系统必须满足生物相容性、无毒性和可降解性的特点,且要有较高的载药量。

当前在学术界与产业界,微纳米机器人在药物递送方面的应用研究已然取得了诸多进展。比如纳米科学中心聂广军教授便在尝试以DNA为纳米机器人材料,来实现药物的递送和疾病的诊断;哈尔滨科技大学医学部的吴志光教授团队也成功地研制出了一种仿生水熊虫的医疗微型纳米机器人,为肿瘤的精准诊疗提供了新的思路。尽管这些研究并未指向骨科领域,基于生理结构的特点,眼科和关节腔疾病在药物递送领域可能存在一定优势。或许未来也不排除该专利在药物治疗领域辅助研究的潜力。因此,也不排除该技术未来或许也将在药物治疗研究提供辅助。

特别声明:智慧医疗网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明智慧医疗网的内容为智慧医疗网原创,转载需获授权。