65岁的退休教师范德森习惯每天清晨在马斯河畔散步,手腕上的苹果手表会准时弹出晨练数据。2022年深秋的一个早晨,屏幕突然跳出一行红色提示:“检测到异常心律,建议就医”。他起初以为是设备故障——毕竟每年体检心电图都显示正常。

直到一周后同样的提示再次出现,范德森才走进医院。心内科医生霍夫曼在查看他手表记录的12导联心电图数据后,当即安排进一步检查,最终确诊为阵发性房颤。“您属于隐匿性房颤患者,这类情况常规体检很难捕捉,”霍夫曼指着报告解释,“幸亏这台设备像个随身心电监护仪,否则可能要等到中风才会发现问题。”

2024年初,《European Heart Journal》)发表一项多中心研究,对5000名智能手表用户的房颤筛查数据进行分析。研究结果显示,手表(PPG和ECG功能)提示的房颤案例中,约70%经医院检查确诊有效,尤其对于无症状患者而言,这种筛查方式缩短了诊断耗时。

当这些曾隐匿在日常生活中的健康隐患,被手腕上的小小设备一一捕捉,一个由可穿戴生物传感器编织的“人体物联网”,正悄然重构着人类健康管理的版图。

当范德森的智能手表将心律数据传输至医院系统时,这个看似普通的交互行为,实则是“人体物联网”(Internet of Bodies,IoB)的典型应用场景。2020年,美国兰德公司在《The Internet of Bodies:Opportunities,Risks,and Governance》报告中,首次为这一新兴概念下了定义:“通过嵌入、植入或穿戴式设备持续采集人体生物数据的网络系统”。这意味着人类身体正在成为继电脑、手机之后,被数据化连接的“新终端”。

要理解IoB的运作核心,需从生物传感器的独特原理说起。

传统传感器如同超市里的条形码扫描仪,只能识别预设的物理信号——比如温度传感器仅能捕捉热量变化,压力传感器只对机械力敏感。生物传感器则像配备了“分子解码器”的翻译官,它能直接与人体生理信号对话。

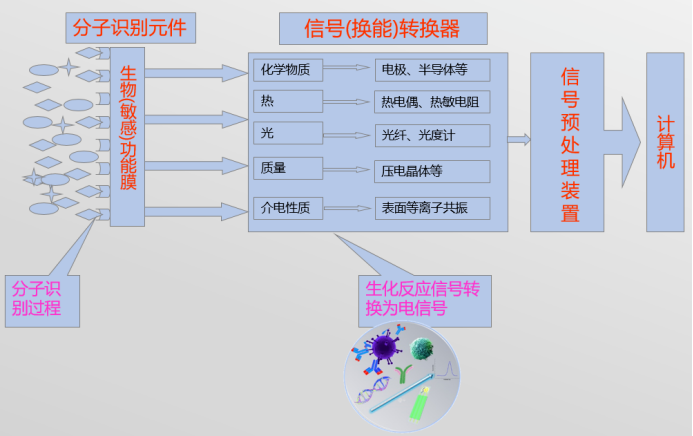

从原理来说,生物传感器是一类对生物物质敏感的仪器,可将生物物质浓度转化为电信号实现检测。它以固定化生物敏感材料(如酶、蛋白质、DNA、抗体、抗原、微生物、细胞、组织、核酸等生物活性物质)作为识别元件,搭配合适的理化换能器(如氧电极、光敏管、场效应管、压电晶体等)及信号放大器,共同组成检测系统。

按照换能器的不同,生物传感器可简单分为五类。

光学式利用特定波长入射光穿透生物组织,依据血红蛋白等分子的光吸收率差异,通过光电探测器解析反射光谱计算血氧浓度;电化学传感器通过酶或抗体锁定目标分子,经氧化还原反应在电极表面产生微电流变化,实现血糖等指标的精准量化。

压电式利用石英晶体表面抗体捕获病原体的质量负载效应,将分子结合的纳米级重量变化转为晶体谐振频率偏移;热学式以高灵敏度热电堆监测DNA扩增或酶促反应释放的皮焦耳级热量,依温度变化速率反推目标物浓度;磁电式用超顺磁性纳米颗粒标记肿瘤标志物,磁场中磁矩方向改变时,超导量子干涉器件捕捉磁弛豫信号的时间衰减特性,定位早期癌细胞。

这种“直接读取生命密码”的能力,让生物传感器突破了传统设备的功能边界,成为连接肉体与数据世界的关键接口。

根据兰德公司的分类框架,构成IoB的设备可分为三级,如同环绕人体的三层“数据星云”:

体外级设备是最贴近日常生活的“外围星系”,以智能手表、健康手环为代表。它们如同忠诚的贴身侍卫,通过皮肤表面捕捉心率、血氧、运动轨迹等基础生命体征,范德森佩戴的苹果手表便属于这一类别。

体内级设备则像深入要塞的“侦察兵”,以植入式心脏监测器、胰岛素泵为典型。这些设备直接与人体组织接触,能捕捉更精准的内部信号——比如植入式心电记录仪可连续三年监测心脏电活动,其敏感度足以发现常规检查遗漏的阵发性心律失常。

体周级设备构成“缓冲地带”,包括智能床垫、空气监测项链等。它们不直接接触人体,却能通过分析睡眠姿势、呼吸频率、周围环境污染物等数据,构建全方位的健康生态图谱。

这三级设备共同织就一张无形的“生命感知网络”,让人体从被动接受检查的对象,转变为主动输出健康数据的智能节点。

如果说IoB的概念框架是搭建了舞台,那么生物传感器技术的突破性进展,便是让这场“人体数据交响乐”得以奏响的关键。从刺破皮肤到轻抚表皮,从实验室数据到珠峰极端环境,三大技术突破正持续改写着可穿戴设备的能力边界。

血糖监测领域的“微创革命”,彻底改变了糖尿病患者的生存体验。使用传统血糖监测,患者需反复采血才能获取数据,不仅痛苦还容易造成感染风险。2017年获FDA批准的雅培FreeStyle Libre传感器,像一枚贴着皮肤的“微型糖探子”,通过植入皮下的细丝电极持续监测组织液中的葡萄糖浓度,实现14天免校准、免采血的便捷监测。

更令人振奋的是国产技术的崛起——2021年微泰医疗的“AiDEX G7”获CE认证,其柔性微针技术如同“无痛针灸”,仅0.4毫米的刺入深度避开神经末梢,植入皮下能持续14天连续监测组织液葡萄糖。临床验证MARD为9.08%,将微创理念推向新高度。

光学传感技术的“无创突破”,则让可穿戴设备拥有“透视皮肤的火眼金睛”。2020年苹果Watch Series 6搭载反射式血氧传感器。准确性如何呢?独立研究显示,其与医用仪器平均偏差约1.2%,SpO₂<90%时最大偏差可达8%,对于90%-100%的血氧水平,监测偏差在6%以内。虽然不能当作专业医疗器械,但也可以作为参考。

而华为WATCH Ultimate非凡探索在极限运动员张京2025年登顶珠峰,并从8250米海拔滑雪下撤过程中的表现更具传奇色彩。这款配备高原自适应算法的运动手表能实时传递血氧浓度、心率波动等关键数据并以语音播报,让张京精准把握身体的实时节律——既在缺氧的临界点明确是否继续向上,也能在体能透支前及时放缓脚步,每一次决策都有了最贴合身体的依据。用张京的话说,这是一个随时给予身体最真实反馈的同伴。

柔性电子技术的“表皮飞跃”,让传感器真正成了“第二层皮肤”。东京大学Takao Someya团队2021年发表于《Science Advances》的研究成果令人惊叹——他们研发的10微米超薄传感器,薄如蝉翼却韧性惊人,像一片会呼吸的“电子皮肤”。在50名志愿者测试中,这款传感器可紧贴皮肤72小时连续监测心电信号,即使剧烈运动也不会脱落。

这三大技术突破如同三股合力,推动着可穿戴生物传感器从“粗略估算”迈向“医疗级精准”,从“刻意操作”转向“无感融入”,为人体物联网的全面落地铺设了坚实的技术路基。

技术的突破往往伴随着产业版图的重塑。当可穿戴生物传感器从实验室走向临床,科技巨头与医疗企业的战略调整、资本市场的资金流向,共同勾勒出人体物联网产业的真实生长轨迹。

苹果的收购如同在健康监测领域落下关键一子,Beddit的睡眠呼吸监测技术与Apple Watch的心律监测形成互补,完善其“从预防到干预”的健康生态。谷歌的战略调整则反映了技术落地的现实考量——放弃侵入性较强的隐形眼镜方案,转而深耕皮肤贴附式传感器,更贴合消费级市场的接受度。华为22.7%的市场份额数据,则印证了其通过“技术普惠”策略占据的市场地位,将高精度传感器集成于大众消费产品,加速了IoB的普及。

传统医疗企业正打破行业边界,通过收购与合作向可穿戴领域延伸。2018年11月,美敦力宣布收购营养传感器公司Nutrino,将其AI营养分析技术与胰岛素泵结合,实现“血糖监测-营养建议-胰岛素调节”的闭环管理。而飞利浦与Adidas的跨界合作更具创新性,2020年推出的BioStretch运动监测衣,采用阻抗传感技术,可同时捕捉肌肉活动与呼吸频率,让运动装备兼具康复监测功能。这种“医疗级精度+消费级体验”的融合,正模糊健康设备与日常用品的界限。

资本的嗅觉往往先于市场觉醒。德康医疗(Dexcom)的动态颇具代表性,其持续葡萄糖监测产品推动公司股价在2018-2023年间上涨470%,反映出投资者对医疗级可穿戴设备商业化潜力的认可。国内市场同样热度渐升,2022年柔灵科技获红杉资本数千万投资,其专注的脑电传感器技术,正试图将睡眠质量、情绪状态等抽象指标转化为可量化的数据,成为资本布局IoB细分领域的缩影。

从巨头的战略调整到资本的精准下注,这些基于财报与公告的事实共同指向一个结论:人体物联网已从技术概念进入产业落地的加速期,健康管理的入口之争,正围绕可穿戴生物传感器悄然展开。

可穿戴生物传感器的快速发展背后,一系列公共事件正暴露其暗藏的短板。这些真实发生的案例,不仅敲响了行业警钟,也揭示了人体物联网从概念走向成熟必须跨越的障碍。

精度缺陷的争议在消费级设备中尤为突出。2023年,加州法院受理了一起针对苹果的集体诉讼,原告指控Apple Watch的血氧监测功能在深肤色人群中误差超过30%。这一争议直指光学传感器的技术局限——不同肤色对光线的吸收与反射存在差异,而算法模型若缺乏多样化人群的数据训练,便可能沦为“肤色偏见”的载体。

类似的合规性问题也出现在Fitbit身上,2021年FDA对其Sense手表的SpO2监测功能发出例行函询,起因是该功能未通过医疗级认证却被宣传为健康监测工具,反映出消费电子与医疗设备之间的模糊地带容易引发市场混乱。

数据安全危机则触及了人体物联网的核心信任基石。2018年,运动社交平台Strava发布的全球热力图意外暴露了多国军事基地的位置——士兵的日常跑步轨迹在地图上形成明显的“活动热点”,迫使五角大楼紧急介入调查。这一事件揭示了“数据碎片聚合”的风险:单个用户的运动记录看似无害,叠加成群体数据后却可能泄露敏感信息。

更直接的隐私侵犯发生在2021年,荷兰可穿戴公司Mirabeau因未加密用户健康数据,被欧盟数据保护委员会依据GDPR处以72万欧元罚款,警示健康数据的特殊性需要远超普通信息的保护等级。

监管认证的壁垒则成为技术落地的隐形门槛。2022年,华为宣布移除欧洲版Watch GT 3的心律失常检测功能,原因是该功能未获得欧盟CE医疗认证。这种“功能删除”背后,是不同地区监管体系的差异。而FDA的审批效率同样制约着创新速度,其2022年数据显示,医疗级可穿戴设备的510(k)审批周期平均长达26.3个月,意味着实验室的突破性技术可能需要两年多才能抵达患者手中。

尽管挑战重重,人体物联网的发展蓝图在政策规范与市场预期中逐渐清晰。

政策框架的构建正在全球范围内加速。2023年欧盟《欧洲健康数据空间条例》要求,成员国在跨境共享健康数据时,必须确保可穿戴设备的数据能够接入统一的‘欧洲电子健康记录交换格式’(EHRxF),并通过互操作性评估。中国药监局发布的《移动医疗器械注册审查指导原则》对医疗电子产品和消费级电子产品作出明确区分,并通过持续修订完善,推动监管趋于规范。

市场预测则凸显产业的巨大潜力。Global Growth Insights在2025年6月发布的最新报告中指出,2023年全球可穿戴生物传感器市场规模为9.925亿美元,预计2024–2032年将以22.4%的年复合增长率增至61.2亿美元。

从技术突破到政策完善,从市场预期到社会价值,这些来自权威机构的判断共同指向:人体物联网并非遥远的科技幻想,而是正在发生的健康革命。当可穿戴生物传感器真正突破精度、安全与合规的瓶颈,它将不仅是健康管理的第一入口,更会成为人类对抗疾病、延长健康寿命的核心工具。

特别声明:智慧医疗网转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。

凡来源注明智慧医疗网的内容为智慧医疗网原创,转载需获授权。