近日,北京市卫健委发布《关于调整乙类大型医用设备配置许可管理目录相关事项的通知》。

其中明确:

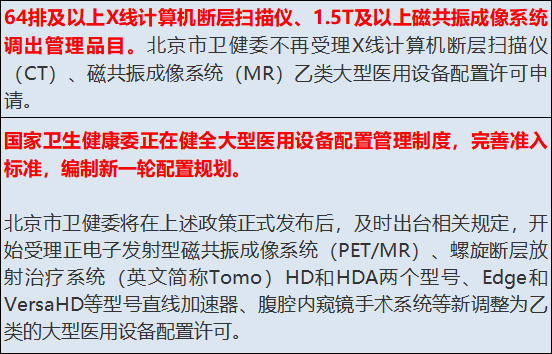

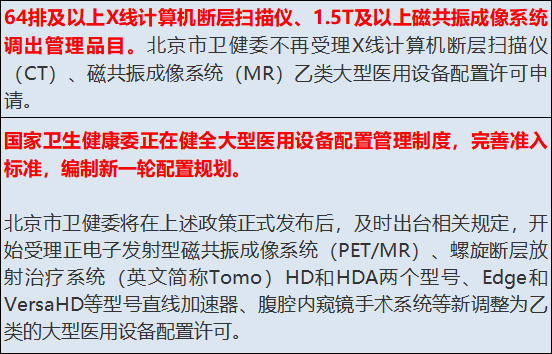

这是国家卫健委《大型医用设备配置许可管理目录(2023年)》下发,首个省(直辖市)宣布落地执行!与2018年版目录相比,2023版目录管理品目由10个调整为6个,其中,甲类由 4个调减为2个,乙类由6个调减为4个。其中64排及以上 X线计算机断层扫描仪(CT)、1.5T及以上磁共振成像系统(MR)调出管理品目等内容。乙类由1000—3000万元调增为3000—5000万元人民币。这意味着,只要价格不高于3000万元,任何医疗机构都可直接购置目录外的医用设备,无须再向省市申请报备。换句话说,部分二三级医院碍于配置证原因未能满足的中高配置影像设备需求,将在未来数年内释放。事实上,目前我国大型医用设备仍主要集中在三甲医院等上级医疗机构中,在广大的县域、乡镇等基层医院中,大型医用设备的渗透率并不乐观。据《2021年中国卫生健康统计年鉴》,当前医疗机构百万元以上设备数量占比仍较低,2020年医院/基层医疗机构百万元以上设备仅占总台数的3.15%/1.0%。提升基层/县域三级医院百万元以上设备的配置率,也进一步释放了中高端CT、MR的配置需求。国家卫健委在2021年末就提出,到2025年全国要至少有1000家县医院达到三级水平。去年4月,国家卫健委办公厅发布《关于印发“千县工程”县医院综合能力提升工作县医院名单的通知》,公布了纳入“千县工程”的医院名单,这1233家医院有望为首批升三级的县医院。

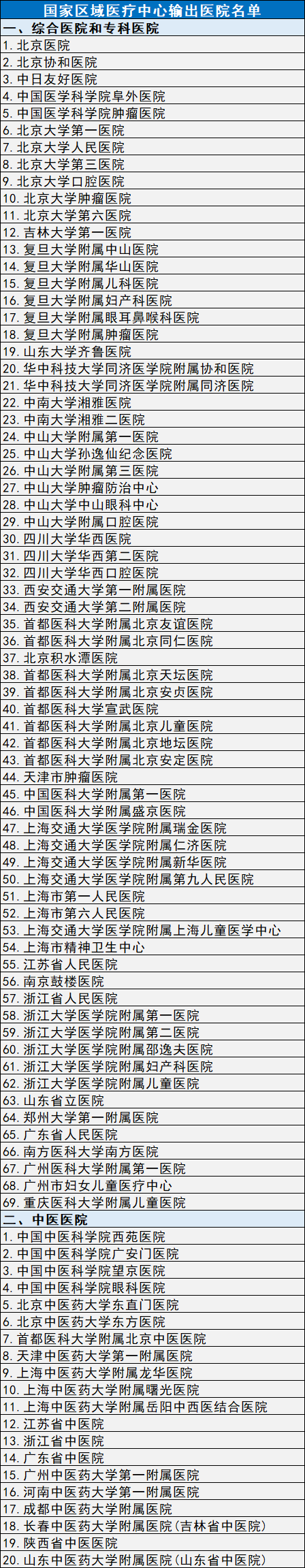

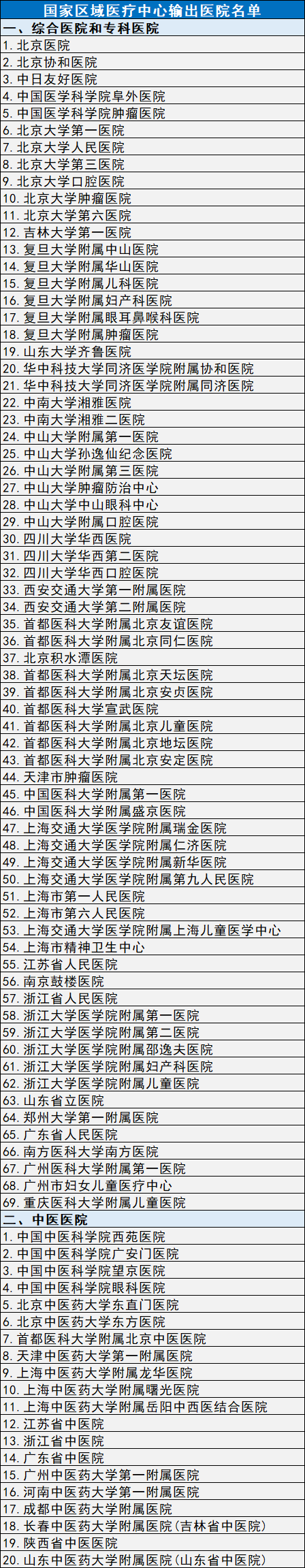

与此同时,国家也投入了大笔资金支持医疗卫生基础设施建设。在2020年、2021和2022这三年里,国家分别投入了456.6亿、300亿、以及不低于300亿的资金到医疗卫生基础设施建设中。不久前,国家还下发了1.7万亿的贴息贷款,其中2000亿元流入医疗设备更新,县级医院建设发展迎来史上最大发展契机。2023版配置目录中取消中高端CT购置的限制非常符合我国CT发展趋势。当国产64排CT技术逐步成熟,充分竞争下价格逐步可控,医院机构在更换CT时,可以逐步过渡为64排及其以上CT,朝更高质量的发展迈进。某种程度上来说,64排及以上CT、1.5T以上MR,这些中高端影像设备将成为县域三级医院提档升级的标配。尽管2023版配置目录以64排CT、1.5T MR为“临界点”,但反应更强烈的是更高端的CT、MR赛道。2020年7月,卫健委发布《2018-2020年大型医用设备配置规划数量分布表》,质子放射治疗系统、PET/MR、PET/CT、手术机器人等设备 2018-2020年规划新增数分别增加 6、49、174、71台,分别增幅60%、175%、46.2%、46.1%。政策利好加速大型医用设备配置证下发及装机量提升,截至2022年6月,累计下发PET/CT配置证335个,新增装机量累计达到215台, 政策支持调动医疗机构配置积极性,供给端扩容带动装机量快速增长。本次23版目录关于PET/MR由甲类调整为乙类,甲类兜底限额单台(套)价格由3000万元调增为5000万元人民币的调整,无疑进一步刺激了高端和超高端影像设备、放射设备的配置需求。除此之外,不久前山西、山东、广西相继发布国家区域医疗中心建设方案,提出国家区域医疗中心放宽大型医疗设备配额等限制,在同等条件下优先保障乙类大型医疗设备配额,支持向国家申请甲类大型医用设备单列规划配置指标。目前我国国家区域医疗中心建设已经覆盖12个省份和新疆生产建设兵团。输出医院已经达到89家,在建的已经达到76家,规划设置床位超过6万张。中央投资对每家支持原则上不超过5亿元。国家还要求在2022年进一步扩大建设范围,完成全国规划布局,力争覆盖所有省份。这也在全国范围内掀起了“国家区域医疗中心”的建设热潮。